Article de Laurent Vogel, 28 septembre 2025.

| Les 29 et 30 septembre, les communautés juives d’Ukraine commémorent le 84e anniversaire du massacre de Babi Yar. Ce jour ravive la mémoire des événements et rappelle à quel point l’avenir démocratique de l’Ukraine est lié à la lutte contre l’antisémitisme et contre toute idéalisation du rôle joué par l’extrême-droite nationaliste ukrainienne au cours du XXe siècle Je partage l’opinion du cinéaste S. Loznitsa qui déclarait en 2022 dans une interview sur son film « Babi Yar –Contexte » : « La résonance de l’événement aujourd’hui est simple : je dirais que le sort de ce pays dépendra de la manière dont les politiques vont se positionner par rapport à lui »[1].

A l’occasion de cet anniversaire, je voudrais vous présenter un chant miraculeusement sauvegardé de l’abîme et parvenu jusqu’à nous: « Babi Yar », recueilli en 1947 auprès de Golda Rovinskaya qui avait alors ans 73 ans. Ce chant fait partie d’une collection unique de 710 chants yiddish créés pendant la Shoah, recueilli par un collectif dirigé par Moïsei Beregovski. Pendant presque cinquante ans, on a cru que ce fonds avait disparu. Il revit aujourd’hui grâce à une transmission « miraculeuse ». Il nous est accessible grâce à un CD et sur les réseaux sociaux. Pour accéder au chant « Babi Yar », retrouvez la vidéo ci-dessus. Cet article est une version abrégée. Le texte intégral peut être lu ICI. |

Rappelons brièvement ce que fut Babi Yar [2].

Après la prise de Kyiv par les nazis le 19 septembre 1941, on estime qu’il y avait environ 120.000 Juifs dans la ville. Les Juifs de Kyiv qui constituaient 26% de la population à la veille de la guerre, avec 224.000 personnes sur un total de 847.000 habitants en 1939.

Le massacre

Avant la chute de la ville, le NKVD avait placé des mines dans un grand nombre de bâtiments administratifs de l’avenue Khreshchatyk au centre de Kyiv. Grâce à un système complexe de commande radio, ces mines ont été activées le 24 septembre. Plusieurs milliers d’occupants allemands ainsi que des civils ont été tués par les explosions et les incendies qui s’en suivirent. Les nazis et leurs collaborateurs de l’extrême-droite nationaliste ont accusé les Juifs de Kyiv d’avoir organisé les attentats.

Le 28 septembre, une proclamation des nazis ordonnent aux Juifs de se présenter dès le lendemain au carrefour de deux rues situées à proximité du ravin de Babi Yar. Le massacre commence dès le matin du 29 septembre lorsque la foule qui répond à la convocation est divisée en groupes d’une trentaine de personnes. Chaque groupe est envoyé vers le ravin. Course dans la panique des coups de matraque des auxiliaires de police ukrainiens et des chiens dressés pour mordre. Une partie des victimes est envoyée au fond du ravin pour y être abattue. D’autres sont fauchées par des tirs de mitraillettes, debout sur une étroite bande de terre qui surplombe le ravin. Des soldats allemands surveillent la masse des corps et pratiquent un « tir de grâce » dès qu’ils détectent un mouvement. Il s’agit d’une organisation minutieuse de la mise à mort par fusillades. Elle répond à des exigences élevées de rationalité technique qui anticipe l’organisation industrielle de la mort dans les camps d’extermination. Elle permet de tuer 22.000 Juifs le 29 septembre. Tous ceux qui n’ont pas pu être tués ce jour-là seront assassinés le lendemain après avoir dû passer la nuit sur place. D’après les décomptes de l’armée allemande, 33.771 Juifs ont été assassinés en moins de 48 heures.

Ensuite, jusqu’à la fin de l’occupation nazie, Babi Yar deviendra un lieu d’exécution « généraliste » : on y tue aussi bien des Juifs que des opposants de toute nationalité, qu’ils soient communistes ou nationalistes, des Témoins de Jéhovah, des Rroms, des soldats de l’armée soviétique, des malades mentaux, des membres du clergé. Les estimations des historiens peuvent aller jusqu’à 120.000 morts.

Camouflages

A partir de l’été 1943, les nazis prennent la décision de détruire les traces du massacre. Les dizaines de milliers de corps qui se trouvent dans le ravin doivent être exhumés et incinérés. Cette mission est confiée à un Sonderkommando d’environ 300 prisonniers du camp de Syrets établi à proximité du ravin. La résistance s’organise au sein du Sonderkommando dont les membres savent qu’ils seront eux-mêmes exécutés dès la fin de leur travail. Le 29 septembre 1943, un soulèvement est organisé. Sur la quarantaine de prisonniers qui ont pris part à la révolte, 14 ont survécu jusqu’à l’arrivée de l’armée soviétique.

Deux verrous soviétiques

Dès 1947, le pouvoir stalinien cherche à enfermer les travaux historiques et la mémoire dans un espace étroitement surveillé. Il impose deux verrous.

Il est interdit de mentionner la spécificité du massacre des Juifs, c’est-à-dire d’un génocide qui a détruit environ deux tiers de la population juive d’Ukraine. Sur deux millions et demi de Juifs vivant en Ukraine au début de l’invasion nazie, il y aurait eu entre un million et un million et demi de morts. La formulation officielle soviétique impose de parler des massacres de « citoyens pacifiques soviétiques » par les occupants fascistes.

Le deuxième tabou concerne la collaboration. Des instructions de la censure réduisent autant que possible les informations sur la collaboration de citoyens et d’organisations soviétiques pendant la guerre. Les véritables collaborateurs actifs sont rarement distingués du reste de la population qui a survécu dans les territoires occupés. Il y a une sorte de stigmate général qui suspecte la loyauté de l’institutrice autant que celle du délateur zélé. La même stigmatisation concerne l’ensemble des personnes déportées vers l’Allemagne qu’elles soient civiles ou militaires. Le terme « bandériste » est utilisé arbitrairement par le pouvoir pour désigner l’ensemble des Ukrainiens se battant pour des droits nationaux, qu’ils soient réellement bandéristes (c’est-à-dire inspirés par l’idéologie de l’OUN-B [3]) ou qu’ils se rattachent à d’autres courants politiques, y compris des dissidents marxistes ukrainiens.

Du « livre noir » à la recherche ethnomusicologique

Dès la fin de 1942, le Comité Antifasciste Juif, formé à Moscou, pour impulser le soutien des Juifs du monde entier au combat de l’URSS contre le nazisme, décide de recueillir une documentation systématique sur la Shoah qui est en cours. Les principaux rédacteurs du projet de « Livre Noir » sont Ilya Ehrenbourg et Vassili Grossman. En 1947, la montée de l’antisémitisme d’Etat aboutit à l’arrêt du projet alors que les épreuves du livre sont prêtes.

L’histoire du Livre Noir est bien connue depuis la fin de l’URSS. Son souvenir ne s’était jamais complètement effacé avant 1989.

Rien de tel en ce qui concerne le volet ethnomusicologique de la recherche sur la Shoah qui était tombée dans l’oubli.

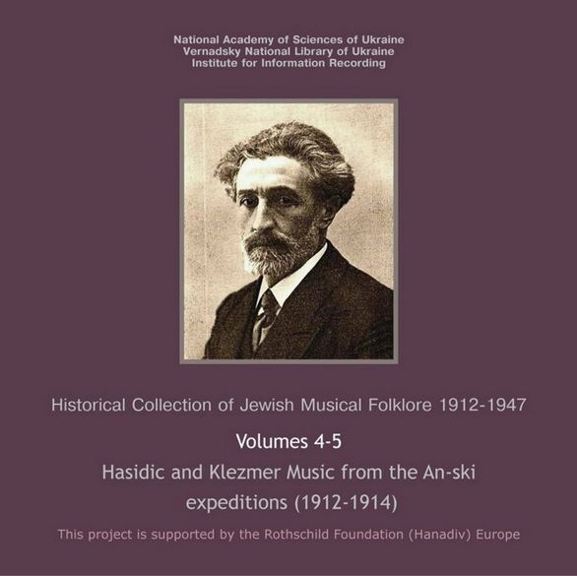

Le projet ethnomusicologique s’inscrivait dans la continuité d’un projet d’une ampleur considérable qui avait été lancé dès 1912 par An-ski (1863-1920) [4]. Aux yeux des autorités, il ne constituait pas une innovation suspecte.

Le responsable de la recherche des chants yiddish sur la Shoah était précisément le musicologue qui avait assuré la continuité du projet d’An-ski sur plusieurs décennies. Il s’agit de Moisei Iakovlevich Beregovski (1892-1961).

Beregovski avait été formé par une double éducation. D’abord yiddish, hébraïque et religieuse, dans un heder. Ensuite, à partir de l’âge 13 ans, dans un « Gymnasium » (lycée) de Kyiv. Son éducation musicale était à la fois pratique (pendant son enfance, il semble avoir chanté dans des chœurs à la synagogue) et érudite, acquise au conservatoire de musique de Kyiv (1915) et à Pétrograd (1920). Sa formation concernant la méthodologie dans les recherches sur le folklore a été assurée par Klyment Kvitka (1880-1953), un acteur important de la renaissance culturelle ukrainienne des années vingt. Kvitka avait travaillé à l’enregistrement de la musique kobzar dès 1908. Beregovski est parvenu à assurer la poursuite du projet initial d’An-ski grâce à la création de l’Institut pour la culture juive prolétarienne à Kyiv. L’activité d’enquête ethnomusicologique s’est poursuivie de 1929 à 1949 (avec des rattachements institutionnels qui ont varié dans le temps). Pendant 20 ans, Beregovski en a assuré la direction.

Un projet qui prolonge un travail immense initié par An-ski

Les fonds de la bibliothèque Vernadski reposent sur un travail qui a été entamé dès l’époque tsariste. Il s’agit d’expéditions musicologiques et ethnographiques dans la zone de résidence où ont été confinés les Juifs depuis le règne de Catherine II jusqu’à la révolution de février 1917. La partie sonore du matériel collecté entre 1912 et 1949 a été préservée sur plus de 1.000 phonocylindres de cire (d’une durée qui varie de 2 à 7 minutes). Les enregistrements sont complétés par des transcriptions de textes de chanson, des partitions et d’autres documents sur le contexte des chansons.

Avant l’instauration du régime soviétique, ces expéditions ont été organisées par S. An-ski, J. Engel et Z. Kisselhof. Elles reposaient aussi sur l’engagement politique d’An-ski qui avait adhéré au courant populiste révolutionnaire. Le travail ethnographique d’An-ski a toujours conservé une dimension militante.Suivant Valery Dymshits, il considérait que « les traditions sociales et les pratiques économiques (des communautés juives du sud-ouest de l’empire) permettraient d’instaurer le socialisme sans passer par le capitalisme ».

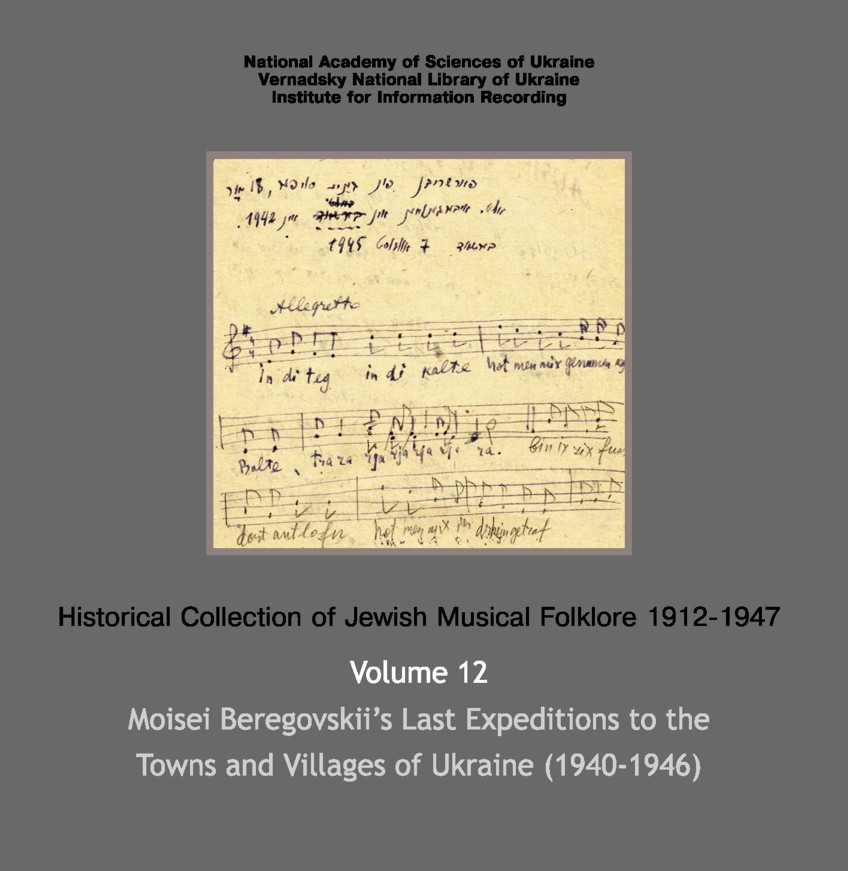

Presque trente ans plus tard, le volet spécifique lié à la Shoah reposait sur les mêmes méthodes d’investigation. Il s’agissait de recueillir les chansons créées par des Juifs pendant la guerre dans trois centres principaux de création. Dans les territoires d’Asie centrale, d’Oural et de Sibérie où vivait une partie de la population juive évacuée en 1941 pendant l’offensive allemande. Au sein d’unités de l’Armée soviétique dans les rangs de laquelle 440.000 juifs ont combattu pendant la deuxième guerre mondiale. Dans les territoires qui avaient été occupés où des enquêtes musicologiques furent lancées dès le retrait des troupes allemandes

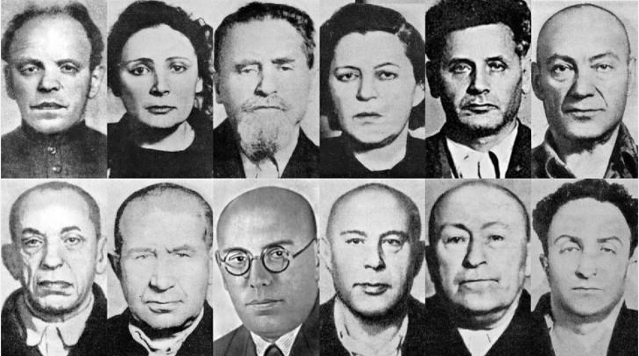

Liquider les porteurs de la mémoire de la Shoah

Tout a pris fin avec la liquidation par le pouvoir stalinien de l’Institut de la culture juive en 1949 suivie par l’arrestation de son directeur Beregovski en août 1950. Condamné en 1951, Beregovski a été enfermé dans un camp, Ozerlag, situé dans l’oblast d’Irkoutsk. Ce camp était destiné à des prisonniers politiques qui devaient travailler à la construction d’un tronçon de la voie ferrée BAM (ligne Baïkal-Amour). Beregovski a fait l’objet d’une libération conditionnelle en mars 1955 en raison de son mauvais état de santé.

L’ensemble du matériel recueilli depuis 1912 avait été mis sous scellées par les enquêteurs de la police politique. Jusqu’à leur mort, Beregovski et ses collaborateurs ont pensé que ce travail de plus de trois décennies avait été anéanti. Cette conviction était partagée par les historiens.

En réalité, les caisses contenant ces matériaux avaient été transmises à la Bibliothèque Vernadski. Beregovski n’en a jamais été informé après sa libération. Très affaibli par le camp et par un cancer, il se savait un des derniers détenteurs d’une connaissance unique, immense de la musique populaire yiddish. Il avait travaillé sur les niggunim hassidiques avec la même passion que pour les chants prolétariens, la musique Klezmer ou les Purim Shpillen. Il a passé ses dernières années à ordonner ses notes, ses articles, ses souvenirs, cherchant sans grand espoir à faire survivre au-delà de sa propre mort tout ce qui pouvait être communiqué sur la musique populaire yiddish dans un pays où le seul usage de la langue était désormais considéré avec suspicion.

Les caisses ont été conservées en bon état. Leur contenu semblait des âmes errantes, incapables de porter le trouble pour rappeler leur présence au monde comme aurait pu le faire un dibbouk. Le catalogue avait complètement disparu : incurie de la police soviétique ou destruction volontaire ?

Le miracle s’est pourtant produit …!

Une transmission « miraculeuse »

Des chercheurs ont fini par ouvrir ces caisses au début des années ‘90. Ils ont été éblouis par leur découverte. Un catalogue a été dressé par Lyudmila Sholokhova. Le cercle étroit des musicologues, un certain nombre d’historiens de la Shoah ont pu accéder à ce trésor. La bibliothèque Vernadski a fait ce qu’elle a pu pour faire connaître ce trésor. A partir de 1995, les cylindres ont été réenregistrés de façon à permettre aux chercheurs de travailler sans craindre de détruire un matériel unique. Une partie de ce matériel est aujourd’hui disponible sur internet et dans des CD.

Un autre miracle a été le passage, au début des années 2000, à Kyiv d’Anna Sthernshis, une historienne spécialisée dans la culture yiddish de l’époque soviétique. Elle enseigne le yiddish et est passionnée de musique. C’est sans doute le croisement de ses champs d’activité qui l’ont immédiatement convaincue que les chansons créées pendant la Shoah devaient être écoutées de nouveau et rendues accessibles à un large public.

Sous le label « Six degrees », un intense travail collectif a été mené pendant trois ans pour faire revivre dix-sept des 710 chansons qui avaient été recueillies par l’équipe de Beregovski. Il a pris le nom « Yiddish Glory ». Nous sommes redevables au chanteur-compositeur russo-américain Psoy Korolenko, à l’historienne Anna Shternshis, à la direction du violoniste russe Serguei Erdenko, à la chanteuse de jazz Sophie Milman et à d’autres artistes lyriques et musiciens.

Dans la plupart des cas, la mélodie n’était pas mentionnée. Elle a fait l’objet d’un travail de re-création musicale basé sur des mélodies empruntées à d’autres chants yiddish. Désormais, des concerts sont organisés, l’ensemble du matériel est accessible sur des réseaux sociaux comme YouTube.

La chanson « Babi Yar »

La chanson de cet ensemble qui s’intitule Babi Yar a été recueillie le 22 juin 1947 par Hina Shargorodsky. Son autrice, Golda Rovinskaya avait alors ans 73 ans.

C’est une chanson d’une beauté poignante qui décrit le retour plein d’espérance d’un homme (sans doute un soldat démobilisé) qui apprend que sa femme, son enfant unique, tous ses proches ont été assassinés. La musique est basée sur « In droysn geyt a regn » (« Quand il pleut dehors »), une chanson sur l’amour d’une jeune fille et la mort qui surviendrait s’il n’était pas partagé par son bienaimé

Le premier couplet nous apprend qui est l’homme qui chante. Peu à peu, sa voix se déplace. Elle rapporte les mots des quelques survivants qui étaient sur place, dans la ville, lors du massacre. L’homme s’efface. Seul le langage poétique de ceux qui étaient là peut rendre compte du massacre. On imagine que l’autrice a voulu rapporter les quelques mots murmurés à la sauvette en yiddish par les survivants restés sur place pour tenter d’expliquer l’indicible aux Juifs revenus du front ou de l’arrière. Cette impossibilité de communiquer entre le deuil et une victoire qui résidait dans la seule survie physique a été observée à l’intérieur des communautés juives en Pologne comme en Ukraine, en Russie et dans tous les lieux où la Shoah s’est déroulée sur place. J’y vois un écho de la chanson « Unter di khurves fun Poyln » qui commence ainsi « Sous les ruines de Pologne/ Une tête aux cheveux blonds/ Cette tête et ce désastre/ Ils sont là, réels tous les deux ».

Au quatrième couplet, le dernier vers peut être un écho de l’époque des grandes luttes. La description de Babi Yar où « fun blut iz die ert gevoynt rot » (la terre était devenue rouge par le sang »)évoque un autre chant, né quarante ans plus tôt, qui jurait « de vaincre les forces obscures ou de tomber en héros dans la bataille ». Il s’agit de « Die Shvue , l’hymne du Bund [5],où c’est le drapeau qui est rouge par le sang (« fun blut iz zi royt »). Du chant de combat aux seuls mots permettant d’évoquer la catastrophe quarante ans plus tard, le rouge-sang s’est répandu du drapeau sur la terre. Raccourci vertigineux de l’histoire : ces vers étaient de Shlomo An-Ski , celui par qui débuta la quête musicale qui nous a exhumé le chant « Babi Yar ».

Chaque couplet est scandé par un « Oy »qui ouvre le troisième vers. Cette interjection est une forme abrégée et courante de « oy vey ». Elle clame la souffrance mais elle guide aussi les musiciens sous un rythme qui aurait pu être presque enjoué.

Le couplet final est une conjuration, un avertissement, un cri d’alarme. Elle se veut optimiste mais il en émane une angoisse déchirante. Un doute ronge le triomphalisme des discours sur la victoire dans la « grande guerre patriotique ». On peut y voir le reflet de la tentative désespérée de reconstruire une vie juive à Kyiv à la fin des années quarante (c’est, malgré tout, « undzer land », notre pays). On peut y deviner une protestation contre la double remontée de l’antisémitisme à laquelle on a assisté en Ukraine autour à la fin des années quarante (« undzere soyne zukht vi er nokh azoyne », « notre ennemi cherche encore une victime »). Vers 1947, l’ennemi ne pouvait pas être l’Allemagne défaite. Il n’avait pas besoin de franchir les frontières avec des panzers. Il était là. Un et multiple. Tant l’antisémitisme populaire, attisé dans certaines régions par le conflit armé entre nationalistes et autorités soviétiques, que l’antisémitisme d’Etat qu’une personne qui avait traversé toute la première moitié du siècle pouvait deviner à travers les signes avant-coureurs des grandes campagnes contre le cosmopolitisme.

Laurent Vogel

28 septembre 2025

Le texte yiddish et la traduction française du chant se trouvent ICI.

Sources

[1] Interview publiée le 13 septembre 2022 dans le quotidien « Le Monde ».

[2] Je me permets d’être bref. Je renvoie les lecteurs à un article que j’ai publié sur ce site en septembre 2023 à l’occasion du 82e anniversaire. La majorité des références bibliographiques ont été transformées en hyperliens de manière à permettre un accès aux sources ou aux références directement sur internet.

[3] OUN : organisation des nationalistes ukrainiens créée en 1929. En février 1940, l’OUN se divise en deux groupes, désignés par le nom de leur chef suprême : OUN-B (Stepan Bandera) et OUN-M (Andrei Melnyk).

[4] An-Ski, pseudonyme littéraire de Shloyme (ou Shlomo) Zanvl Rappoport, écrivain yiddish, ethnologue et cadre politique du populisme révolutionnaire dans l’empire russe. Il est mondialement connu pour avoir écrit la pièce de théâtre « Le Dibbouk ».

[5] Die Shvue” (le serment) a été adopté comme hymne par le Bund. Les paroles sont basées sur un poème d’An-Skide 1902. Le même texte, dans une version modifié, a été repris comme hymne par le parti sioniste socialiste Poalei Zion. Cela témoigne de la popularité du poème d’An Ski parmi les travailleurs de l’ancien yiddishland et de l’absence d’étanchéité stricte entre les différents courants politiques à la base du mouvement ouvrier dans l’empire tsariste.

![[Hommage] à Leila Shahid](https://upjb.be/wp-content/uploads/2026/02/Capture-decran-2026-02-23-184032-218x150.png)

![[Gérard Preszow] À propos du film « Would you have sex with an Arab ? »](https://upjb.be/wp-content/uploads/2025/12/199-218x150.png)

![[Hommage] à Leila Shahid](https://upjb.be/wp-content/uploads/2026/02/Capture-decran-2026-02-23-184032-324x160.png)