Alors que depuis l’Antiquité, la grande majorité des écrits historiques ignorait les femmes sauf si elles étaient des femmes d’ « exception », comme des reines, des mères de rois, des saintes ou de grandes héroïnes, les premiers travaux historiques sur les femmes apparaissent dans la deuxième moitié du 20e siècle.

C’est dans ce sillage que Marc Vokaer m’a demandé d’écrire un bref historique sur les femmes bruxelloises dans l’ouvrage collectif « Bruxelles des Femmes », paru en 1979 dans la collection « Guides Vokaer ».

Sous la rubrique « Les Ancêtres », j’ai donc écrit mon article, intitulé « À la rencontre des Bruxelloises du temps passé » J’y ai peu évoqué des destins particuliers, mais plutôt les conditions sociales des Bruxelloises et les mouvements collectifs contestataires qu’elles ont opposé à ces conditions.

Comme il s’agissait d’évoquer les « Ancêtres », mon étude s’arrête à la fin du 19e siècle, alors que les mouvements féministes ont pris leur essor au 20e siècle et, plus précisément en Belgique, à partir des années 1970.

Ainsi, le 11 novembre 1972, les féministes belges organisèrent-elles la première « Journée Nationale de la Femme » en présence de Simone de Beauvoir et de Jeanne Vercheval qui avait défendu les droits des travailleuses et des chômeuses et qui avait été une des premières à lutter pour la dépénalisation de l’avortement.

Mais à partir de 1977, lorsque les Nations Unies officialisèrent « La Journée Internationale des Droits des Femmes », la Belgique, comme la plupart des autres pays, adopta la date du 8 mars.

Parmi les thèmes abordés d’année en année, j’épingle ici : droits égaux ; égalité d’accès à l’éducation ; fin de la violence faite aux femmes ; et, en ce 8 mars 2021, un futur égalitaire dans un monde de la Covid-19 .

C’est d’ailleurs dans cette vision égalitaire qu’est apparu, sur un bâtiment officiel, l’Hôtel de Ville de Saint-Gilles (proche de l’UPJB), une banderole représentant un organe féminin, trop souvent méconnu, le clitoris.

C’est d’ailleurs dans cette vision égalitaire qu’est apparu, sur un bâtiment officiel, l’Hôtel de Ville de Saint-Gilles (proche de l’UPJB), une banderole représentant un organe féminin, trop souvent méconnu, le clitoris.

Catherine Morenville, échevine de l’Égalité des Chances et des Droits des femmes, en prit l’initiative, considérant cette représentation féministe comme « un symbole d’émancipation éminemment politique », n’en déplaise à certains hommes et même… à certaines femmes.

Je crois d’ailleurs que nombre de « Bruxelloises du temps passé », ne l’auraient pas non plus apprécié. Autres temps, autres mœurs !

Thérèse Liebmann, Mars 2021.

À la rencontre des Bruxelloises du temps passé

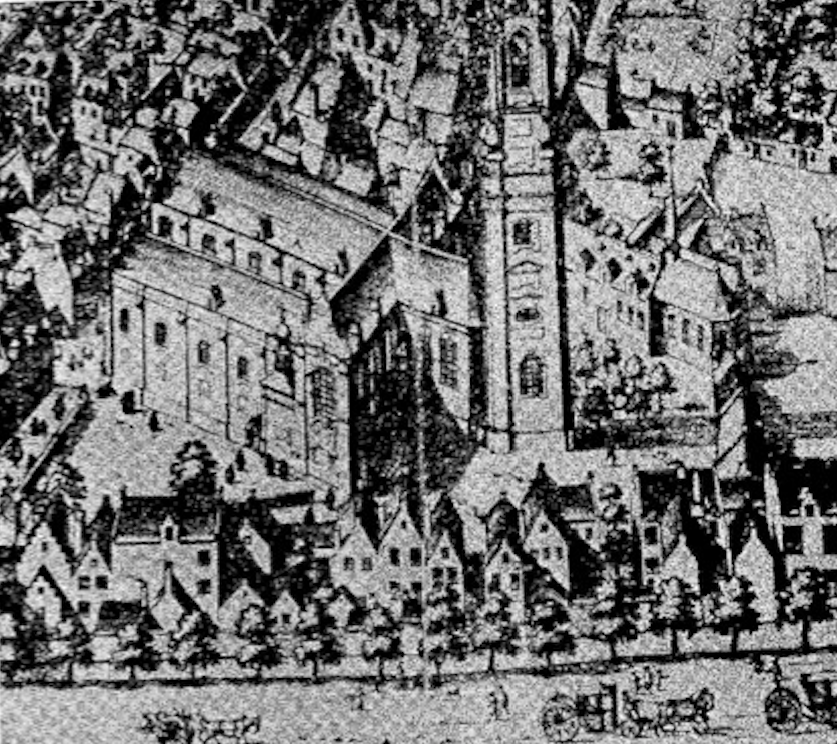

Pour aller à la rencontre des Bruxelloises du temps passé, je vous propose une petite balade dans leur ville. J’ai choisi de la faire débuter par la place Saint-Géry. Ce n’est certes pas pour son aspect actuel, plutôt sinistre. Ce ne sont que maisons délabrées et en voie de démolition, entourant un marché couvert, fermé depuis 1976 et dont l’état d’abandon fait peine à voir.

Serait-ce, en un temps où on célèbre le premier millénaire de Bruxelles, parce que cette place en est le berceau ? Non, la raison de ce choix est d’un autre ordre : c’est à cet endroit que les Bruxelloises ont organisé leur première manifestation et se sont, pour la première fois, unies en tant que femmes. Nous sommes en 1047. Que veulent donc ces femmes ? Que la chapelle Saint-Géry, annexe du premier château des comtes de Bruxelles, continue à abriter le corps de Sainte Gudule, qui fut la patronne de la ville avant d’être détrônée par le mâle Saint Michel. Les matrones bruxelloises pressentaient-elles de futures dépossessions pour défendre ainsi les restes de leur sainte, que le comte de Bruxelles voulait transférer dans l’église Saint-Michel, plus proche de son nouveau château ? Irritées, elles coupèrent des roseaux qui poussaient dans la Senne et en flagellèrent hommes du cortège qui emportaient la châsse de leur bien-aimée.

Les femmes de Saint-Géry

Pour aller à la rencontre des Bruxelloises du temps passé, je vous propose une petite balade dans leur ville. J’ai choisi de la faire débuter par la place Saint-Géry. Ce n’est certes pas pour son aspect actuel, plutôt sinistre. Ce ne sont que maisons délabrées et en voie de démolition, entourant un marché couvert, fermé depuis 1976 et dont l’état d’abandon fait peine à voir.

Serait-ce, en un temps où on célèbre le premier millénaire de Bruxelles, parce que cette place en est le berceau ? Non, la raison de ce choix est d’un autre ordre : c’est à cet endroit que les Bruxelloises ont organisé leur première manifestation et se sont, pour la première fois, unies en tant que femmes. Nous sommes en 1047. Que veulent donc ces femmes ? Que la chapelle Saint-Géry, annexe du premier château des comtes de Bruxelles, continue à abriter le corps de Sainte Gudule, qui fut la patronne de la ville avant d’être détrônée par le mâle Saint Michel. Les matrones bruxelloises pressentaient-elles de futures dépossessions pour défendre ainsi les restes de leur sainte, que le comte de Bruxelles voulait transférer dans l’église Saint-Michel, plus proche de son nouveau château ? Irritées, elles coupèrent des roseaux qui poussaient dans la Senne et en flagellèrent hommes du cortège qui emportaient la châsse de leur bien-aimée.

Au 18e siècle encore, ce haut fait féminin était célébré dans la ville, où l’on pouvait voir, tous les onze d’août, les maisons arborant des culottes plantées sur un roseau…

La veillée des dames

Une autre coutume, qui trouve son origine dans un événement à peine plus récent, se perpétua jusqu’en 1914. Elle aussi rappelle que nos devancières étaient déjà capables d’une prise de conscience de leur condition commune et de l’opportunité d’une action défensive bien concertée.

Saviez-vous que le 19 janvier, qu’on appelait à Bruxelles la Veillée des Dames, les artisans fermaient boutique et restaient au logis, où leurs épouses étaient ce jour-là, en fait et en droit, les maîtresses. Depuis des générations, en effet, ils avaient à se faire pardonner ce soir du 19 janvier 1101, où, revenant de Croisade, ils avaient fait si bonnes ripailles et vidé tant de coupes qu’ils durent se faire porter par leurs épouses jusqu’à leur couche. Quant à elles, pour tout égard après une bien longue séparation, elles n’avaient eu droit qu’à des ronflements… L’ire de ces braves dames est d’autant plus compréhensible qu’elles menaient une vie bien monotone, guère émaillée de distractions.

Credo, boulot, dodo…

Quels que fussent son état ou sa condition une femme se devait d’assister à la messe dès le lever du soleil. Pour le reste, comment passait-elle sa journée ?

La patricienne gouvernait sa domesticité, dont les tâches étaient nombreuses et variées : aux corvées bien connues des ménagères d’aujourd’hui, il fallait ajouter celle de chercher l’eau au puits ou à la fontaine, d’entretenir le feu et, très souvent, de veiller à son approvisionnement, de filer la laine et le lin. Pour la plupart, elles étaient au courant des affaires de leur mari et, en cas de veuvage, elles pouvaient prendre la tête de leur entreprise.

Mais quelles étaient leurs distractions ? La broderie ou la tapisserie au coin du feu et, dans quelques cas exceptionnels – car il ne fallait pas que la femme fût trop instruite – la lecture. Les visites rendues à son époux dans leur bel intérieur bien rangé devaient compléter l’éventail de ses récréations. Les patriciennes avaient-elles conscience du privilège de leur situation par rapport aux plébéiennes et aux bourgeoises moins fortunées qui, ne disposant pas de servantes, passaient leurs journées entières à remplir la longue panoplie des travaux ménagers ? Peut-être ces dernières trouvaient-elles quelque compensation à la fréquentation des tavernes, que l’étiquette leur permettait le vendredi soir. Mais gare à celles qui s’y rendaient un autre jour elles risquaient alors de se voir dépouillées de leurs vêtements de dessus !

Les ancêtres des « femme chefs d’entreprise »

Dans un autre domaine pourtant, elles osèrent porter la contestation de la primauté des mâles et cela au cœur même de leur empire en s’attaquant à leur toute-puissance dans le domaine économique.

Nombreuses, en effet, étaient les Bruxelloises qui voulaient améliorer leur sort matériel par un travail rémunérateur, voire indépendant de celui de leur mari. Ainsi les Archives de a Ville ont-elles conservé quelque noms de femmes « chefs d’entreprise » dans l’industrie textile ou « consœurs » de la gilde, « pour faire du drap et le vendre ».

D’autres, plus modestes, choisirent pour arriver à leurs fins des activités marginales, l’une géographiquement – le colportage de fruits et légumes– et l’autre fonctionnellement – le blanchissage.

La marchande de fruits et légumes allait chercher elle-même à la campagne les denrées qu’elle se proposait de vendre en ville. Ce trafic favorisait l’esprit d’initiative dont ces travailleuses indépendantes firent preuve : elles échappaient, au moins dans un premier temps, à l’emprise des corporations urbaines et… masculines.

Les blanchisseuses, elles, recoururent à une autre sorte de marginalité. Dans le cadre de la vie domestique commune à toutes les familles citadines, elles proposaient à celles-ci de faire, si possible mieux, et en tout cas à leur place, ce qui pour beaucoup de femmes pouvait déjà apparaître comme une triste corvée.

Leurs compères ne réagirent pas tout de suite à ces deux premières percées économiques. Il fallut que se développe, au 15esiècle, l’esprit corporatif pour qu’ils cessent de tolérer ce qu’ils considéraient comme une concurrence déloyale. Ils introduisirent des plaintes auprès des magistrats de Bruxelles. Légumières et fruitières se virent obligées, pour pouvoir continuer à exercer leur commerce, de s’inscrire dans la corporation et d’y payer une taxe hebdomadaire.

Quant aux blanchisseuses, seules purent poursuivre leurs activités celles qui, moyennant d’ailleurs une taxe, s’engagèrent à ne se faire assister ni par des ouvriers, ni par des domestiques, ni par des servantes. C’était là une mesure qui restreignait cette petite entreprise féminine à… une seule personne…

« Tire, tire, tire l’aiguille, ma fille »

Mais que pouvaient ces femmes isolées contre les magistrats, généralement issus de riches familles bruxelloises, et contre les puissantes organisations corporatives ?

Force était pour la plupart d’entre elles de s’engager dans ne des entreprises contrôlées par la gilde. Elles préféraient souvent – ou plutôt on ne leur laissait pas d’autre choix – perpétuer une des pratiques millénaires de la fabrication des textiles.

Dès 1177, le poète Chrétien de Troyes composait cette « Complainte des tisserandes flamandes » (par conséquent aussi Bruxelloises) :

« Toujours draps de soie tisserons

Et n’en serons pas mieux vêtues,

Toujours serons pauvres et nues

Et toujours faim et soif aurons…

Du pain avons à partager

Au matin peu et au soir moins…

Et nous sommes en grand misère,

Mais s’enrichit de nos salaires

Celui pour qui nous travaillons.

Des nuits grand partie veillons… »

Technique primitive de l’accouchement sans douleur

Mais revenons à notre point de départ la place Saint-Géry. Comme pour venger nos manifestantes du 11esiècle, leurs descendantes du 15esiècle lorsqu’elles étaient enceintes pouvaient bénéficier d’offices célébrés pour elles dans la chapelle Saint-Géry, dédiée à Notre-Dame-de-Sept-Douleurs.

Ainsi, à l’époque où l’accouchement sans douleur aurait été considéré comme un péché, car contraire à la malédiction qui devait frapper l’engeance d’Eve, les femmes enceintes pouvaient du moins trouver quelque réconfort auprès de celle qu’elles considéraient comme « bénie entre toutes les femmes ».

Hors du mariage, point de salut

Celles qui, célibataires, espéraient connaître cette joie… ou cette douleur, pouvaient invoquer la patronne des jeunes filles, Sainte Catherine, dont l’église s’élevait depuis 1201, non loin de Saint-Géry, près du quai principal de l’ancien port de Bruxelles.

« Coiffer sainte Catherine » était à cette époque un véritable désastre : pour la plupart des jeunes filles, la solitude prolongée et peut-être définitive impliquait aussi le dénuement et même la misère.

Nombreuses étaient à Bruxelles Ies « alrehande vrouwkens, weduwen ende andere ongehuwede » (« toutes sortes de petites femmes, veuves et autres non-mariées »), comme les qualifie un document conservé aux Archives de la Ville.

Pour remédier à leur détresse, deux échappatoires se présentaient : celle, classique et universelle, des ordres religieux et celle, propre aux Pays-Bas, des béguinages.

Le béguinage principe de Bruxelles était assez proche de la place Sainte-Catherine, mais juste au-delà de la porte de Laeken et de la première enceinte, car la ville était déjà fort encombrée. De cette institution, qui fut surtout florissante au 13e siècle, ne subsiste plus de nos jours que la très belle église reconstruite en style baroque au 17e siècle. Dans cette « petite ville close » aux « courettes » bien tenues se manifestait également le caractère fier, décidé et hardi des Bruxelloises. À une époque où, comme partout en Occident, les femmes étaient plus nombreuses que hommes – décimés par les guerres et les croisades – beaucoup de Bruxelloises, jeunes filles et veuves, préféraient le béguinage au cloître. Pour beaucoup de femmes sans fortune, le couvent signifiait le service des abbesses, qui étaient, elles, pourvues de dots. Elles restaient donc laïques, préférant bénéficier d’une plus grande indépendance, en dehors de l’inévitable prière en commun du béguinage. Elles pouvaient ainsi jouir davantage de leurs biens matériels, hérités ou acquis le plus souvent comme salariées de l’industrie textile.

À travail égal, salaire égal

Est-ce la proximité dans laquelle elles vivaient au sein de leur béguinage et la profonde solidarité qui les unissait qui leur donnèrent le courage de réclamer et la force d’obtenir ce que nos contemporaines en sont encore à revendiquer : l’égalité des salaires avec les hommes ?

Nous savons en tout cas qu’en 1296, les béguines de Bruxelles occupées au travail de la laine exigèrent que le barème général s’appliquant aux ouvriers de la ville leur fût également appliqué. Et le magistrat de la ville leur reconnut ce droit : désormais celles qui étaient payées à la journée « reçurent », comme ouvriers, 2 deniers par jour de travail en hiver, 4 en été (journée deux fois plus longue) et 3 au printemps et en automne.

Pour les moins indépendantes, le couvent était le lot commun. Aussi les établissements religieux pour femmes foisonnaient-ils à Bruxelles. Imaginez une ville où les édifices religieux, avec leurs nombreuses dépendances, occupaient plus de la moitié de la surface bâtie. Et cela encore à la fin du 18esiècle ! Il n’y avait que l’embarras du choix : Augustines, Apostolines, Riches Claires, Dames Blanches, Sœurs Noires, Madelonnettes, Minimes, Carmélites, Vistandines, Couvent de Berlaymont, Abbaye de La Cambre et j’en passe. Arrêtons-nous un instant à cette dernière abbaye, dont les vestiges sont une des parures de notre ville.

Elle fut fondée vers 1200 dans un lieu quasi désert, le Pennebeke, le ruisseau aux plumes – que rappellent les étangs d’Ixelles avec leurs canards et leurs cygnes – par une moniale bruxelloise, Gisèle. Elle aussi avait enfreint les interdictions masculines, car les chanoines de Bruxelles, ne lui reconnaissant pas le droit de fonder un monastère cistercien, l’avaient menacée d’excommunication. Mais Gisèle ne se laissa pas impressionner par eux. Elle obtint du «frère vestiaire » de l’abbaye de Villers le capuchon d’un religieux mort en odeur de sainteté et le duc de Brabant Henri Ierlui-même lui accorda le terrain nécessaire pour bâtir le monastère qui allait devenir «Notre-Dame de la Chambre ».

Les guerrières d’Uccle

Les femmes des communes environnantes n’étaient pas moins hardies que les Bruxelloises elles-mêmes. Parmi leurs hauts faits, nous ne citerons ici que l’exploit accompli, sous le même duc Henri, parles commères d’Uccle qui, pendant que leurs époux cuvaient leur vin pendant la nuit de Noël, défendirent contre une farouche bande de malfaiteurs et de brigands qui terrorisaient la région, leurs enfants, leurs biens et même leurs maris, en se servant adroitement des arcs des buveurs endormis. Pour leur courage, le duc de Brabant les institua en confrérie des Femmes-Archers d’Uccle. Ainsi donc le Moyen Age a-t-il vu des Bruxelloises de conditions très diverses manifester leur volonté d’être traitées sur un pied d’égalité avec les hommes.

Les brebis galeuses

Trois catégories de femmes faisaient cependant exception : les tenancières des tavernes, les sorcières et les prostituées, incarnant chacune à sa façon l’image de la femme funeste et fatale.

Ainsi, Bette, la « baesine » de l’ «In de Engel » (chez l’Ange), taverne située à Uccle-Stalle, aurait été une mégère à ce point désagréable qu’on raconte que Charles-Quint en personne ordonna qu’on changeât l’enseigne de l’auberge en « In de spijtigen Duivel », (chez le Diable en colère).

Pour ce qui est des sorcières, on rapporte que l’une d’elles décida du destin de ce qui, pour la plupart des gens, est devenu la « mascotte » de Bruxelles : Manneken-Pis. En effet, selon une des légendes expliquant l’origine de cette fontaine, une « méchante sorcière », ayant surpris un enfant arrosant sa maison située à l’angle de la rue de l’Étuve et de la rue du Chêne, l’aurait astreint à continuer sans arrêt ce geste à la même place. Mais heureusement un « brave homme » mit la statuette bien connue à la place du garçonnet.

Autres femmes maudites : les prostituées. A Bruxelles, elles furent nombreuses aux environs des remparts et notamment au lieu-dit «Bovendael» en contrebas du Palais de Justice actuel. Les bourgeois – en tout cas certains d’entre eux – redoutaient à ce point leur contact qu’à la fin du 16esiècle, ils avaient fait fermer les ruelles (la rue de l’Épée et la rue de l’Éventail) menant de cet endroit à la rue Haute pour que cette artère ne soit pas contaminée par les « filles déshonnêtes ».

La vertu de nos filles…

Ce souci de protéger la vertu (supposée) des Bruxellois mâles des trop entreprenantes filles de joie avait eu son pendant en 1425 : également soucieux de préserver la virginité de leurs filles des mœurs prétendument dissolues des étudiants, les magistrats de Bruxelles obtinrent du duc Jean IV de Brabant, qui avait souhaité fonder la première université belge à proximité de sa résidence bruxelloise, qu’il l’établisse plutôt à Louvain. Ainsi la pudibonderie de quelque bourgeois de Bruxelles a-t-elle privé la ville de ce qui allait être la plus ancienne université du pays. Faut-il croire que si la capitale a ouvert ses portes à une université quatre siècles plus tard, c’est que le étudiants s’étaient assagis ou que ses notables craignaient déjà moins pour la vertu de leurs filles ? Depuis bientôt 150 ans, Saint Verhaegen et Sainte Gudule, en tout cas, n’ont pas fait trop mauvais ménage.

… et de nos femmes

À propos de ménage, on sait que les autorités civiles et ecclésiastiques punissaient toute relation extra-conjugale. L’adultère pouvait même donner lieu à une peine ou plutôt une brimade typiquement bruxelloise : celui (ou celle) qui avait été convaincu d’infidélité conjugale était hissé dans un panier et plongé à plusieurs reprises dans un bourbier, d’où il devait essayer de se dépêtrer… à moins de se voir secouru à coups de pelle. C’était la peine de l’estrapade ou scupstoel,dont on peut encore voir sur le premier chapiteau de l’aile droite de l’Hôtel de Ville une représentation idéographique où le sculpteur s’est amusé à décomposer le mot scup(pelle) et stoel(chaise). En prenant ces diverses mesures, les magistrats bruxellois avaient fait de Bruxelles une ville on ne peut plus austère. Elle n’en continua pas moins à assumer son rôle de résidence princière et même, à partir de Charles-Quint, de capitale des Pays-Bas. C’est ainsi qu’elle verra s’installer au Palais du Coudenberg(sur le site de l’actuel Palais Royal) la sœur de l’empereur, Marie de Hongrie, qui voulait « vivre et mourir avec ses bons bourgeois». Cette femme, aimant le sport et la chasse, sut gouverner les Pays-Bas à un des moments les plus difficiles de leur histoire, alors qu’ils étaient ébranlés sur trois fronts : les guerres que leur livraient les rois de France, les graves perturbations de la Réforme et la révolte sanglante de Gand.

Mayken Coecke, épouse Bruegel

Mais revenons à des destins moins illustres. Ainsi Mayken Coecke, originaire d’Anvers et qui vint s’installer à Bruxelles avec Pieter Bruegel, qu’elle avait épousé en 1563 à l’âge de 18 ou 19 ans. Elle joua pendant six ans pour le grand peintre le rôle d’une jeune compagne qui remplit les nombreuses fonctions traditionnellement assignées à une épouse âme de son foyer, dispensatrice d’amour et de joie. Puis, restée veuve avec deux garçons en bas âge, elle sut leur faire donner l’instruction et la formation qui les amenèrent à devenir les continuateurs de leur père ce sont Pieter Bruegel, dit d’Enfer et Jean, dit de Velours.

Mayken et Pieter Bruegel avaient occupé une belle maison au 132 (actuel) de la rue Haute, au coin de la Porte Rouge. Le quartier était alors occupé par la « bonne bourgeoisie » et ne s’appelait pas encore « Marolles». Les étymologies proposées pour ce nom ont chacune un rapport avec des religieuses, soit une femme qui marmonne ses prières, soit les soeurs apostolines ou « maricoles » venues fonder, à la fin du 17esiècle, un couvent du côté de la rue des Minimes et de la rue Montserrat.

De l’instruction des filles

Il est vrai que les établissements religieux n’avaient cessé de proliférer à Bruxelles depuis la Contre-Réforme. Ils s’étaient adjoint une tâche : l’éducation de jeunes filles.

Pas de toutes évidemment. Seulement celles dites « de bonne famille » étaient jugées dignes de pouvoir lire, écrire, chanter et jouer d’un instrument. Encore fallait-il qu’elles n’en sachent pas trop, puisqu’on ne concevait pas pour elles d’études dites secondaires.

En réalité, la quasi-totalité des femmes ne recevait pas la moindre instruction (imagine-t-on que l’ensemble de la population de nos régions comptait encore au 18esiècle, sous le règne de Marie-Thérèse d’Autriche, 97% d’analphabètes et la proportion des femmes illettrées était encore largement supérieure à celle des hommes).

Les citoyennes

Les Révolutions française et brabançonne, qui clôturèrent pour ainsi dire ce siècle, n’améliorèrent guère le sort de la grande majorité des femmes.

À Bruxelles pourtant, elles donnèrent à quelques rares « dames de la haute société » l’occasion de se libérer un peu de l’ennui qui les étouffait.

Ainsi la Dame de Bellem soutint-elle avec ardeur, par ses écrits et dans des discussions politiques, les ennemis de l’Autriche. Ses attaques contre les Autrichiens lui valurent d’ailleurs d’être arrêtée par eux à deux reprises. Bien qu’elle fût une amie intime de l’avocat Van der Noot, dont elle épousait les idées réactionnaires, par sa verve et sa bravoure, elle sut faire montre d’une hardiesse toute révolutionnaire et prendre ses responsabilités politiques.

Dans le camp brabançon adverse, Barbe van Mons manifesta, dès l’âge de 14 ans, son esprit frondeur et moqueur à l’égard des Autrichiens, puis propagea hardiment les idées « progressistes » vonckistes. Ce n’était pas simplement chez elle la fougue propre à une adolescente, car en 1815, alors que 17 ans de mariage auraient pu, comme pour tant d’autres, rétrécir son horizon, elle reçut chaleureusement dans ses salons de la « cour du Borgendael », près de l’actuelle place Royale, les exilés français victimes de la Restauration et entretint avec d’autres proscrits une correspondance suivie.

Pour la plupart des autres femmes de la « haute », la Révolution française n’apporta que quelques changements superficiels dans leur façon de se vêtir jupons transparents, décolletés, sandales fort découpées laissant apparaître les orteils garnis de bagues… Lorsque ces « Merveilleuses » bruxelloises firent leur apparition au Parc, elles provoquèrent un tel tollé qu’elles durent décamper au plus vite.

Par contre, pour la grande masse des Bruxelloises, il n’était pas question d’action révolutionnaire et encore moins de mode. Au mieux, avaient-elles l’occasion d’étrenner à Pâques une robe neuve pour que leur ancien vêtement du dimanche puisse remplacer le vieil habit quotidien. Se permettre un vêtement neuf par an était déjà une gageure!

C’est que la Révolution française, en favorisant essentiellement la bourgeoisie possédante, laissait la classe ouvrière plus démunie que jamais, face aux appétits capitalistes. Elle ne fut pas plus bénéfique aux femmes en général et à celles qui, de plus en plus nombreuses, devaient exercer un métier.

Les dentellières

Les Bruxelloises pratiquaient essentiellement trois métiers : servantes, couturières et surtout dentellières. Mais à quel prix la dentellerie était devenue la gloire de Bruxelles !

Dès 6 ans, quelquefois même dès 4 ans, des enfants devaient fréquenter des « écoles dentellières ». Cette appellation fallacieuse désignait des ateliers tenus par des maîtresses, religieuses pour la plupart, qui leur enseignaient la technique de la dentelle et surtout leur faisaient produire des ouvrages en vue de la vente la plus lucrative possible. Pendant 10, 12 et quelquefois même 15 heures par jour, des fillettes étaient penchées sur le carreau à dentelle et ne pouvaient quitter cette position inconfortable que pour de brefs intervalles au cours desquels elles recevaient quelque maigre repas ou des leçons de catéchisme, leur inculquant notamment la résignation dans ce bas monde et l’espoir dans l’au-delà. Encore ne fallait-il pas « perdre » trop de temps à ce dernier enseignement, car l’organisation de la longue journée de travail était conditionnée par la production la plus intensive possible.

Les jeunes filles, surtout lorsqu’il s’agissait d’orphelines, travaillaient souvent dans les ouvroirs des couvents jusqu’à leur majorité, à moins qu’elles ne soient mortes auparavant de malnutrition, d’épuisement ou de maladie (elles passaient de longues heures du jour et de la nuit dans des caves dont l’humidité devait éviter que le fil de lin ne cassât).

Pour faire face à la concurrence, les marchands bruxellois et les congrégations religieuses, qui avaient le monopole du commerce des dentelles, préférèrent sacrifier la qualité, l’originalité artistique et l’inspiration des dentellières pour obtenir un plus fort rendement. C’est ainsi que cette industrie adopta très tôt le principe de la division du travail, chaque dentellière n’ayant plus qu’une opération identique à exécuter heure après heure, jour après jour.

L’entassement des populations dans des taudis, dû à l’exploitation par les nantis de l’exode rural, créa des conditions encore plus inhumaines.

Plus particulièrement, le sort des dentellières travaillant à domicile ne pouvait être que pitoyable : elles cumulaient tous les inconvénients du confinement dans un foyer réduit à sa plus simple expression – toute une famille logée dans une seule pièce – avec l’obligation d’y produire jusque tard dans la nuit, pour un salaire quasi symbolique.

Ce ne fut pourtant qu’à partir du dernier quart du 19e siècle que le nombre de dentellières commença à diminuer : au nombre de 4 416 en 1866, elles n’étaient plus que 668 vers 1880. Ce travail artisanal ne pouvait plus faire face à la mécanisation de plus en plus poussée dans l’industrie textile.

Première tentative d’émancipation

Contrairement à leurs devancières du Moyen Âge, les Bruxelloises de cette époque n’émettaient d’ailleurs guère de revendications. Il est vrai que l’influence de Proudhon ne devait pas les y inciter. Ne confinait-il pas, dans sa société idéale, la femme au foyer ? En 1871 cependant, certaines Bruxelloises, des cordonnières, osèrent faire partie d’une organisation ouvrière. Il n’est pas impossible qu’elles aient eu vent de l’action de certaines de leurs consœurs qui avaient pour cadre la Grand-Place. Parmi elles, une Française, Juliette Sebert, installée au n°26 (Victor Hugo habitait alors au 27), à l’enseigne du « Petit Gavroche », où elle vendait du tabac, des cigares et des parapluies. Elle était une fervente propagandiste d’Auguste Blanqui, dont elle recevait chez elle les partisans : le « Petit Gavroche » ressemblait moins à une boutique qu’à un salon révolutionnaire.

Presque en face, à l’estaminet « Le Cygne », étaient organisés tous les lundis soirs des concerts « démocratico-socialistes », surtout après l’arrivée des proscrits de la Commune. Des femmes venaient quelquefois y entonner des chansons populaires, françaises et belges, servant ainsi la propagande socialiste ou même anarchiste.

« Des femmes dignes d’être nos compagnes »

Vers cette même époque, Isabelle Gatti de Gamond luttait sur un autre front. Seule une minorité de jeunes filles issues de la haute bourgeoisie faisaient alors des études « moyennes » et le monopole en appartenait à des établissements religieux. Ce ne fut pas sans peine que Mademoiselle Gatti de Gamond obtint des autorités communales de Bruxelles de pouvoir créer, en 1864, ses « Cours d’Education », donnant ainsi naissance au premier établissement laïcque pouvaient désormais fréquenter les filles de la bourgeoisie libérale bruxelloise (l’actuel Lycée royal Gatti de Gamond est situé rue du Marais).

Elle était bien prudente et sage, la fille de la socialiste fouriériste Zoé Gatti de Gamond, car, pour ne pas heurter les milieux bourgeois, elle avait avancé pour premier objectif de « faire des épouses assez instruites pour être les compagnes de leurs maris, des mères capables de suivre les études de leurs enfants, et peut-être aussi des femmes aptes, en cas de nécessité, à subvenir à leurs besoins par un travail honorable et digne ».

Aussi le collège échevinal de Bruxelles ne pouvait-il que louer un programme ayant « surtout pour but de permettre à la jeune fille, devenue femme, de se rendre utile dans le commerce et l’industrie » et donna-t-il le feu vert à deux adjointes d’Isabelle Gatti de Gamond, Mesdames Dachsbeck et Carter, pour ouvrir deux écoles dans ce même sillage. Leurs institutions sont devenues d’importants établissements d’enseignement secondaire de la Ville de Bruxelles, le Lycée Dachsbeck, situé rue de la Paille, et le Lycée Carter, récemment fusionné avec l’Athénée Adolphe Max, au boulevard Clovis.

Isabelle Gatti de Gamond ne fut pas non plus étrangère à cette évolution car, après avoir affronté les préjugés des catholiques, elle n’hésita pas à se heurter au parti-pris de bourgeois en général, en cherchant à ouvrir aux jeunes filles d’autres horizons que celui de maîtresse de maison et de collaboratrice de leur époux : elle voulut les former à des carrières intellectuellesen les préparant à l’université.

Mais cette voie, qui allait entrouvrir pour les femmes les carrière universitaires, était bien étroite à ses débuts : 15 élèves en 1892. C’est dire combien étaient enracinés les préjugés tendant à laisser les femmes éloignées des professions où elles auraient pu donner toute leur mesure.

La Belle Epoque

Il suffit de lire, ou de relire la comédie de Frantz Fouson et Fernand Wichelet, « Le mariage de Mademoiselle Beulemans » pour se représenter assez bien ce que pouvait être la vie d’une jeune bourgeoise. Début du siècle, la femme est encore enserrée dans un « corset » de convenances très strictes. Ses distractions les moins innocentes consistent à fréquenter les salons de thé l’après-midiet de se rendre en famille, le dimanche à 4 heures, chez Moeder Lambic, au Bois de la Cambre, pour y déguster un « cramique » ou une tartine au fromage blanc.

Elles se promenaient également volontiers. Les plus élégantes se rendaient à l’avenue Louise, alors bordée de larges allées ombragées par des marronniers, constituant les Champs-Elysées des Bruxellois. Celles qui voulaientfaire du « lèche-vitrines »préféraient se rendre, dans le bas de la ville, au boulevard Anspach, où venait de s’ouvrir (en 1898) la « Société anonyme du Grand Bazar », accessible au public de 8 heures du matin à 10 heures du soir, y compris les dimanches et les jours ce fête !

Lorsqu’elles étaient plutôt animées par quelque curiosité artistique ou intellectuelle, elles pouvaient fréquenter le « Cours Supérieur pour Dames » au Palais des Académiesou assister aux conférences et aux concerts du Vaux-Hall, rue de la Loi, avant que cet établissement, situé derrière le Théâtre du Parc, ne devienne un dancing où, les dimanche d’été, les jeunes filles pouvaient danser, à condition que Maman, qui les accompagnait, ait agréé le cavalier qui les invitait. Pendant ce temps-là, d’autres, moins favorisées, pour entretenir la soif des messieurs qui aimaient déguster la lambic, la biek ou la gueuze, de pauvre filles ou femmes, circulaient, le soir, entre les table des estaminets, le panier au bras, leur proposant des « crabben», des « caricolles », de oeufs durs, des « couques » et des « spéculoos ».

Belle, l’époque ne l’est hélas pas pour toutes, « S’il est une capitale réjouie et cordiale entre toutes, c’est bien Bruxelles », écrivait George Eekhoud. Réjouie, certes, à condition d’oublier le sort de ces milliers de femmes au destin malheureux, restées dans l’ombre de l’histoire.

Thérèse Liebmann, 1979.