Pour le Focus 2022 du Parcours d’Artistes à l’UPJB, c’est Jacques Aron qui est mis à l’honneur. Collagiste, graphiste, architecte, essayiste,… et membre de longue date de l’UPJB, il présente pour l’occasion une Petite rétrospective de trente ans de montages « papier » et numériques. Elle sera encore visible durant le second week-end du Parcours d’Artistes, les samedi 14 et dimanche 15 mai aux côtés des œuvres des 22 autres artistes exposés au 61 rue de la Victoire.

Je suis né avenue de Belgique à Anvers d’un père venu de l’empire austro-hongrois, devenu Roumain du fait de la Première Guerre mondiale, ensuite naturalisé Belge, et d’une mère, née Belge mais issue de parents venus de l’empire russe et de la Galicie austro-hongroise, tous issus de familles juives plus ou moins imprégnées de traditions. Un mariage convenu dans la communauté mais – progrès notoire – avec l’assentiment des intéressés. On ne choisit ni le lieu ni le temps de sa naissance. Je fus conçu sans tarder la nuit où le Reichstag partit en flammes et je naquis, toujours ponctuel, neuf mois après. L’histoire, avec ou sans sa grande hache (Chavée), est largement le fruit du hasard. L’incendie, probablement allumé par un anarcho-communiste illuminé, fut immédiatement exploité par le national-socialisme parvenu au pouvoir ; le destin de l’Europe changea de cours, entraînant des millions d’hommes et de femmes dans son sillage encore perceptible jusqu’à nos jours.

La Seconde Guerre mondiale laissa la famille décimée ; cinq de mes proches furent assassinés à Auschwitz. Ma mère – trente ans – qui avait participé à la Résistance communiste – ne fut même pas enregistrée à son arrivée au camp d’extermination. Le « judéo-bolchévisme » était devenu synonyme du mal absolu. Comble d’ironie inconsciente, on donna même à ce crime de masse le nom d’Holocauste, que les Juifs de l’antiquité réservaient au sacrifice offert à leur propre Dieu. La plus jeune sœur de ma mère devint ma tutrice légale. Dans une famille détruite et spoliée, elle abandonna ses études et fut dans l’obligation de m’inscrire durant trois ans dans un internat du Condroz, non loin du lieu où j’avais déjà été enfant caché. Je ne retrouvai donc la vie « normale » qu’en 1948 dans un milieu de militants communistes actifs.

Après des humanités classiques – espèce en voie de disparition – je me sentis attiré par l’architecture, autre hybride entre art et science, que je concevais avant tout dans sa dimension sociale et urbaine. Je la pratiquai et l’enseignai durant 40 ans.

J’avais toujours dessiné ; j’exposai quelques fois mes crayons et aquarelles, j’en publiai un petit recueil en 1987 sous la mention : « Consacre au plaisir du dessin ses moments que l’on dit perdus ». Critique d’art à mes heures, j’étais devenu familier des grands courants qui ont bouleversé notre façon de voir, et c’est tout naturellement que le collage – un art ? – entra dans ma vie, comme une subversion des images, une façon ludique de modifier le monde, plus personnelle, plus légère et moins sanglante de le transformer. Je les présentai pour la première fois en 1997 au Centre culturel de la Communauté française Le Botanique.

En accrocher une petite sélection aux murs de cette maison, héritière de la résistance et de la solidarité juives, placée sous le signe du progrès social et politique (le P d’UPJB précède son J), c’est lui donner un cadre qui lui convient, même s’il est inhabituel à bien des égards. Dans une société en pleine mutation où tout est à réinventer, qui s’aventurerait encore à prédire d’où viendra le souffle de l’esprit pour animer l’action commune de ceux qui refusent le nihilisme cynique de : « Après moi, le Déluge ».

Dans un domaine plus global mais plus austère, je n’ai cessé de publier des réflexions pour notre temps. Environ 25 livres ont ainsi vu le jour, dont une quinzaine sont consacrés aux particularités de la judéité, à sa dispersion spatiale et à son singulier écartèlement entre ses mythes largement partagés et sa réalité quotidienne aussi diverse que contradictoire. Depuis ma « retraite », écrire est aussi ma manière de payer ma dette envers notre sécurité sociale durement acquise par la lutte organisée des travailleurs de ce pays.

Jacques Aron

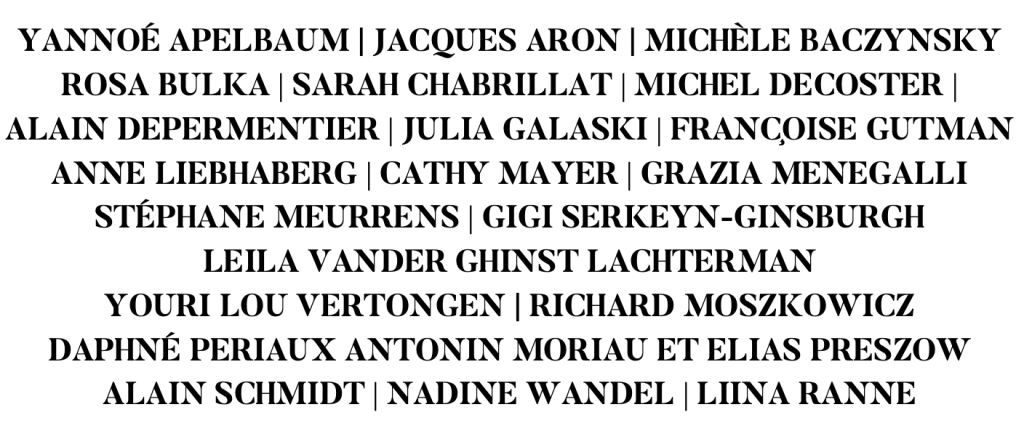

Au cours de ce second week-end d’exposition, retrouvez le travail de :

Ne ratez pas non plus la projection de Comme je la vois, un documentaire de Karine de Villers sur sa mère artiste, Anne-Marie Sikker, décédée brutalement en 1979 à l’âge de 38 ans. Dimanche 15 mai à 20h à l’UPJB. Plus d’info ici.

![[Opinion] Ni turban ni couronne, mais Femme, Vie, Liberté.](https://upjb.be/wp-content/uploads/2026/01/Import_illus-event_eleonore_INDD-10-1-218x150.png)

![[Archives du POC] 50 années de Solidarité Juive – UPJB](https://upjb.be/wp-content/uploads/2026/01/UPJB_004_page-0001-218x150.jpg)

![[Opinion] Ni turban ni couronne, mais Femme, Vie, Liberté.](https://upjb.be/wp-content/uploads/2026/01/Import_illus-event_eleonore_INDD-10-1-324x160.png)