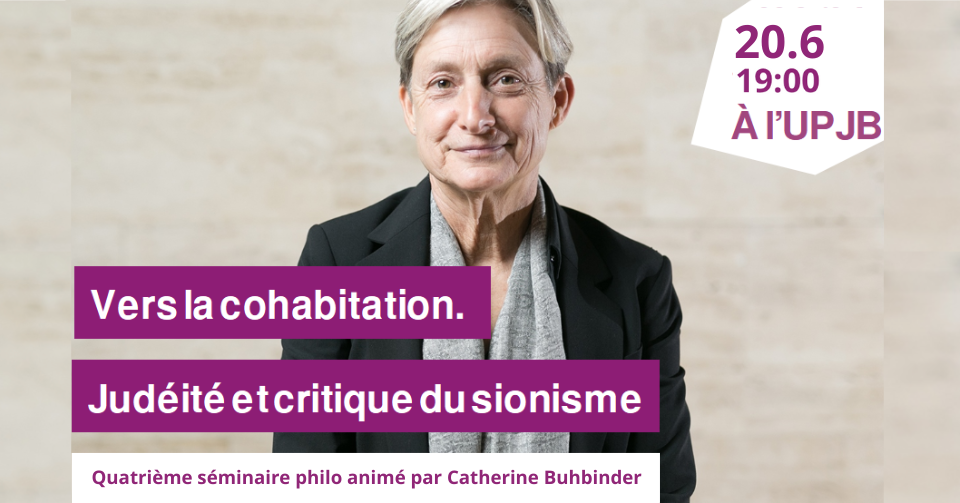

Catherine Buhbinder nous livre le compte-rendu de la troisième séance du séminaire philo consacré à Judith Butler. Le prochain séminaire aura lieu le jeudi 20 juin à 19:00 à l’UPJB. Retrouvez plus d’infos dans l’agenda.

Séminaire Judith Butler à l’UPJB – Séance du 16 MAI

Compte-rendu par Catherine Buhbinder

(compte-rendu de la première séance)

Nous étions 15 à participer à ce séminaire sur Judith Butler, ce jeudi 16 mai 2024 à l’UPJB. Ce qui montre un réel intérêt pour ce type d’initiative et type de réflexion à l’UPJB ! Même si les personnes ont pu s’exprimer à propos de ce qui les amenait et ce qu’elles recherchaient à l’UPJB, il faudra que nous analysions ces demandes plus en profondeur pour voir si l’activité pourrait d’une certaine façon se pérenniser. Il est clair, contrairement à ce qui a été annoncé, que le séminaire est loin de se terminer avec la dernière séance de l’année scolaire, c’est-à-dire en juin. A vrai dire, je le concevais plutôt sur une dizaine de séances, nécessaires si je dois m’atteler à lire l’intégralité du livre de Judith Butler, Vers la cohabitation, judéité et critique du sionisme, c’est-à-dire, aborder, comme Judith Butler le fait, l’étude de quelques tous grands philosophes juifs : Levinas, Arendt, Benjamin, Primo Lévy et Said (qui est Palestinien). Le livre est d’une grande richesse et peut, en réalité, me retenir encore bien plus longtemps encore, si l’on considère qu’il que je ne l’arpente pas à la lettre, mais m’en inspire plutôt pour réfléchir à des sujets qui me tiennent bien à cœur et me semblent important d’aborder à l’UPJB.

Pour cette séance-ci, je m’étais donc fixé de lire l’introduction.

L’introduction est d’autant plus importante dans ce livre qu’elle est censée faire le lien et la jonction entre les chapitres qui sont, en réalité, une série d’articles écrits dans d’autres temps et contextes. Sa lecture est difficile, à la fois dans la forme et dans le fond. Sur la forme, on peut constater, tout de suite, une manière très particulière à Judith Butler, de procéder : un rythme particulier qui s’impose dans la lecture, des aller- et retour, une manière de creuser systématiquement ses questions, des touches presque impressionnistes et inattendue, une fluidité des concepts. Et puis, cette alternance entre thèmes philosophiques très complexes, avec des considérations parfois extrêmement concrètes et très politiques. C’est comme si Judith était toujours déjà ailleurs, et fuyait devant toute forme de clôture de sa pensée. Ce qui fait que sur le fond, on ne comprend pas toujours ou tout de suite où elle veut en venir ! Et même, que l’on doit connaître sa démarche globale pour pouvoir lire le texte même. J’avoue que j’ai été embarrassée par ce que l’on a dit d’elle dans les médias, notamment après son intervention du 3 mars à Pantin, à Paris. Par exemple Eva Illouz, (sociologue féministe israélienne) qui a carrément parlé, dans la presse, de « tartufferie intellectuelle », de son « côté obscur, hermétique, abyssal, utopique », etc. Et puis Delphine Horvilleur qui a dit (dans le philo-magazine de ce mois d’avril) qu’elle a pris des position « aberrante » et très « ambigües ». C’est ainsi que je me suis interrogée sur le rapport entre une philosophe, son texte et son rôle d’intellectuelle. Son intervention du 3 mars n’était-elle qu’une incursion dans un monde médiatique qui n’est, fondamentalement, pas le sien ? Qu’est-ce qui, à ce titre, distingue une intellectuelle d’une philosophe ? Une grande philosophe peut-elle se permettre d’entrer dans ce monde où sa pensée ne sera forcément pas comprise avec toutes ses nuances et subtilités ? Et, qu’est-ce qui fait que Butler est, à mes yeux, une grande philosophe ? A ce titre, je pense que ce qui la distingue et caractérise est « son courage » ! Et, c’est une posture philosophique qui me parle personnellement ! Elle est « subversive » en faisant de la subversion le sens même de sa pensée. C’est peut-être, justement, le fait que ce ne soit pas si clair à première vue qui est un signe de grandeur. Ce qu’elle nous dit, et sa manière de le dire, font que « ça déménage ! ». Elle nous invite à « penser autrement » ! On devient peut-être aussi une grande philosophe quand on peut reconnaître dans la pensée l’exploration, et le thème, une insistance, un souci de toute une vie.

La question du genre pour exemple des interrogations de Butler. Et puis, du genre à la judéité.

En disant que Butler est la promotrice ou l’idole, la « fer de lance » de tout le courant féministe Queer, on peut dire aussi qu’elle est complètement « dépassée » par ses fans, autant que par ses détracteurs. Car elle n’est jamais exactement là où on l’on l’invite à être et dans que ce que l’on lui fait dire. Elle n’a jamais dit, par exemple, que le sexe n’existait pas, ni que l’on pouvait choisir son sexe ! Ce serait du transhumanisme ! Elle a plutôt introduit, sur ces questions, la notion de « trouble » qui est le titre de son livre. Et, cela dans le but de montrer nos fragilités, nos faillibilités, nos précarités. Elle renonce à toute ontologie ou essence ou définition ! Elle montre plutôt qu’on vit à travers le regard de l’autre. Elle propose systématiquement une philosophie de la « rencontre », de « l’interdépendance » à l’encontre une philosophie de l’individu. Et elle montre aussi l’importance du langage, qui a le pouvoir de faire advenir une réalité (performativité). Butler s’intéresse, de cette façon, aux personnes de la marge, celles dont on ne parvient pas à parler parce que l’on n’a pas les mots ! Elle montre que les travestis « qui savent qu’ils jouent » sont plus dans le vrai du fait de ce savoir ! A partir de toute cette réflexion sur le genre, Judith Butler est allée bien plus loin en s’interrogeant sur ce que c’est qu’« un corps » ? Ou encore « une vie ? » Elle énonce le concept de pleurabilité, qui est éloquent. Et, elle développe une philosophie de la non-violence, qui comprend l’idée à la fois de « rage », résistance, et la notion d’« égalité » fondamentale et aussi la dénonciation de la violence étatique, ou biopouvoirs. Son travail tourne progressivement de plus en plus autour des questions d’éthique.

Sur ses prétendus excès lors de la conférence du 3 mars

Je ne parviens pas à comprendre, pour ma part, pourquoi cette conférence a tellement choqué. Il me semble qu’elle y a dit des choses fort justes, mais difficiles à entendre dans un contexte effectivement tendu et trop affectif. 1° La qualification de « résistance armée » pour parler de l’acte du 7 octobre du Hamas : Je crois sincèrement que c’est juste car les Palestiniens ont fondamentalement le droit de « résister » ! Et le Hamas est un mouvement armé. Cela ne veut pas dire qu’elle approuve le Hamas ni ne justifie sa violence du 7 octobre. Elle secoue peut-être notre soudain manichéisme à l’endroit de la résistance qui n’est pas toujours rose. A-t-on oublié « Les mains sales » de Sartre ? 2° Par rapport au viol prétendu des femmes israéliennes : n’est-on pas dans une « récupération » de la pensée féministe par Israël ? Ce qu’elle met en évidence, c’est l’inégalité de traitement des vies palestiniennes et israéliennes, et le fait que les vies palestiniennes et israéliennes ne sont pas considérées comme pleurables de la même façon. 3° Elle aborde la question fondamentale de la souffrance du peuple juif, qui ne se rend pas compte qu’il peut aussi faire souffrir. C’est une manière de faire entrer des notions de psychologie ou psychanalyse dans le problème qui nous concerne. Et c’est ce que l’on peut mieux comprendre sur base d’une lecture plus approfondie de son livre.

Se départir de soi (Premier sous-chapitre de l’introduction)

C’est moi qui ai nommé ainsi le premier sous-chapitre de cette introduction, ou plutôt le premier thème que je peux y repérer. Ce « soi » dont il est question, je pense que c’est le soi juif, même s’il peut se généraliser. C’est donc un livre qui s’adresse aux juifs. Mais, Butler ajoutera tout de suite le « pas que … » ! Et, c’est effectivement avec ce type de précautions (en trois temps, comme on le verra plus bas) que Judith Butler nous propose d’aborder « la judéité », une question qu’elle dit pourtant d’emblée « impossible » ! Comme si l’on pouvait vivre notre judéité (ou élaborer une philosophie juive !?) dans cette « départition » de soi, à l’œuvre sur les questions qui nous préoccupent ! N’est-ce pas le projet de son livre, et aussi son projet personnel en tant que juive ? Elle aborde donc la question en trois temps : 1° « Il existe des ressources juives utiles pour critiquer le sionisme » … Il s’agit là, en réalité, d’un postulat ainsi qu’un programme de travail ! Est-ce donc une coïncidence si c’est là justement chez des auteurs juifs, qu’elle va trouver la critique la plus complète et profonde du sionisme ? Pour ma part, c’est la première fois, même si cela était déjà le cas de manière intuitive, que je vois quelqu’un (Butler) qui a l’audace d’affirmer que tous ces philosophes mis ensemble représentent ou défendent quelque chose qu’on pourrait bien, si on la systématisait, nommer dès lors une « philosophie juive » ! 2° Il faut que cette critique du sionisme soit nécessairement juive ! Il me semble qu’ici, Judith Butler nous donne une mission, à nous juifs progressiste, diasporistes. Et, cette mission critique, nous importe plus que tout ! Pour montrer, pour commencer, qu’il n’est pas antisémite de critiquer Israël (puisque les juifs eux-mêmes sont critiques vis-à-vis de cet Etat !). Ensuite, pour que les juifs qui ne se reconnaissent pas dans Israël n’aient pas pour autant à abandonner leur judéité. Ensuite, pour « sauver le judaïsme » en montrant qu’il est autre chose que ce qui se passe en Israël ! Enfin, pour que les juifs « se retrouvent » eux-mêmes, retournent à leurs vraies valeurs. Et aussi, pour que les juifs comprennent que la judéité est instrumentalisée par Israël. Certes, Israël a permis aux juifs de survivre à la shoah ! Et, aujourd’hui, on a tendance à considérer que les Israéliens, bien plus que les juifs diasporiques, au moins, sont incontestablement juifs. Même à l’UPJB, on commence à emprunter des mots Hébreux ou faire les fêtes qui se font en Israël, comme si le lien avec Israël était celui qui nous restait avec la culture juive disparue et même la mémoire de la shoah qui commence à s’estomper. 3° Il ne faut surtout pas qu’elle ne soit que juive. Ce serait, en effet, un « effet du sionisme » de croire que c’est aux juifs de réfléchir à ce qui se passe dans la région ! Que vaudrait une critique qui ne chercherait pas à s’universaliser ? Une critique qui ne serait que juive parviendrait-elle à s’ouvrir à une autre forme de pensée qui est la pensée palestinienne avec laquelle elle est censée penser la cohabitation ? Ne pas être qu’entre juifs, me semble absolument fondamental – et est même fondateur – pour que cette pensée puisse avoir une réelle pertinence.

Dériver, se disperser, se départir, … philosophie de la diaspora

Comme je l’ai expliqué plus haut, Butler joue avec la fluidité des concepts et cela fonctionne particulièrement bien pour le concept de « diaspora ». Nous explorons ici comment nous comprenons ce concept et ce que nous y mettons nous-mêmes. Nous évaluons jusqu’où il peut passer d’une réalité la plus concrète, c’est-à-dire géographique, à la plus abstraite, c’est-à-dire éthique. Et même, déjà par cet exercice de décentrement, nous ressentons que nous sommes occupés à nous « diasporiser » ! Pour Butler, ce principe diasporique est d’abord caractéristique d’une négation systématique : il ne peut être « juif » à proprement parler, dans la mesure où il est basé sur le refus de l’identité ! C’est « la relation à l’altérité » qui est constitutive du « juif » ! Être en diaspora, c’est être face à l’autre. On peut parler d’histoire et de mouvement de dispersion des juifs dans l’espace et le temps (Ce n’est pas Butler qui le fait ici, mais nous !). Sachant toutefois, comme l’a étudié Chlomo Sand, à quel point cette notion historique est fantasmée et relève peut-être d’une forme de propagande. L’idée d’unité de la nation juive est problématique et corrélative d’une multiplicité. La « diaspora » est significative d’une dispersion géographique comme « exil », expatriation (voire « destruction »). Mais c’est également une modalité éthique qui signifie l’interruption par l’altérité. On peut parler de « dispersion » à l’intérieur même d’Israël/Palestine (où il y a des juifs, mais aussi des Palestiniens, et même d’autres habitants, …). Ou, à l’extérieur d’Israël. L’idée sera chez Butler de ne pas seulement « se disperser géographiquement, mais de tirer de l’existence diasporique un ensemble de principes qui puissent favoriser une nouvelle conception de la justice politique » (p. 182)

La tâche de la traduction

Je n’ai pas beaucoup travaillé ce sous-chapitre qui pourtant prend une place majeure dans l’introduction de Butler. En quoi la notion de « traduction » pourrait nous aider ? Que faudra-t-il « traduire » ? Pour Butler, qui a quand même reçu une éducation religieuse, il s’agit effectivement de trouver un langage qui puisse nous ramener à ces sources. Elle se demande si on peut « traduire » la pensée religieuse en langage laïque. Mais aussi si on peut travailler à la convergence (traduction) des diasporas ou traduire des idées en actes ?

Critique du sionisme : Au-delà des formes iniques de binationalisme

En réalité, les participants au séminaire sont très vite revenus avec cette question centrale de ce qu’est, finalement, que le sionisme. Ce qui montre que la pensée philosophique a besoin de s’appuyer sur des notions historico-politiques pour être comprise. Et que ces notions sont, justement, loin d’être assimilées. A ce titre, on pourrait comparer la démarche de Butler avec celle des auteurs de l’anthologie de l’antisionisme, venus présenter leur livre à l’UPJB. Ceux-ci insistaient pour dire que leur démarche était « politique » ! Et, je pense que la lecture de ce livre est effectivement essentielle et corrélative de la démarche de Butler. Mais, cela me fait me demander en quoi la démarche de Butler est, par contre, réellement « philosophique » et non simplement politique. Dans ce sous-chapitre, il me semble, qu’elle résume les bases de l’antisionisme (dans un sens simplement politique). Sachant que sa « vraie » critique (philosophique) sera basée sur sa lecture des différents philosophes (Arendt, Levinas, Benjamin, Lévy, …), comme je l’ai expliqué plus haut.

Alors, on aura, effectivement, dans ce sous-chapitre, quelques grands arguments antisionistes :

- L’argument démocratique par excellence: Tout Etat démocratique trouve sa légitimité dans l’autodétermination de ses habitants !

- Argument de l’identité juive: Si on assimile la judéité au sionisme, nous devrions renoncer à notre identité juive dès lors que nous ne nous identifions pas et sommes même révulsés par ce qui se passe en Israël/ Palestine ! Le sionisme constitue ainsi une menace existentielle pour les juifs eux-mêmes !

- Argument de l’antisémitisme : Si l’on assimile le sionisme et le judaïsme, alors, on est privés de moyens de lutter contre l’antisémitisme, car lutter contre les exactions d’Israël serait lutter contre les juifs ! Et, on ne peut plus non-plus, lutter pour les vraies valeurs juives d’égalité.

- Argument éthique: Nous devons nous rendre capables de nous entendre avec ceux dont nous ne savons rien, ceux que l’on n’a pas choisis. C’est la base de toute pensée de l’éthique ! (Levinas)

- Arguments anti-génocidaire (Arendt) : Nous ne pouvons pas choisir avec qui cohabiter sur terre (= base de la démocratie !). C’est pour avoir enfreint ce principe que Eichmann était génocidaire. Le sionisme va à l’inverse de ce principe démocratique fondateurs des Etats contemporains.

- Argument de la tragédie exceptionnelle des juifs: Le sionisme ne peut tirer sa légitimité du drame et des besoins des réfugiés ayant vécu les horreurs que l’on sait. Car, ceux qui ont connu l’enfermement et la dépossession ne peuvent pas vouloir l’enfermement et l’internement pour les autres !

- Argument du sanctuaire: Les juifs n’ont jamais trouvé (ni même cherché ou imaginé qu’ils trouveraient) un sanctuaire (refuge) en Israël ! La narration qui va du génocide à la création d’Israël a été tissée après, et ne correspondent pas à la réalité historique.

- Argument de la catastrophe fondatrice : Plutôt que de voir dans tout ce qui menace Israël, aujourd’hui, des risques de catastrophes pour les juifs, il est juste de penser qu’Israël lui-même représente « une catastrophe fondatrice » ! On ne peut sauver les uns sur le dos des autres !

- Argument anticoloniaux radicaux : Dire que le judéocide imposait Israël revient à dire qu’il imposait aussi le colonialisme et les exactions contre les Palestiniens. Et cela pose la question de ce qui « s’autorise » aujourd’hui. Faut-il génocide des Palestiniens ?

- Argument anti-identitaire : Le sionisme ne nous permet pas de penser et promouvoir un autre judaïsme : « situé dans le moment de la rencontre avec le non juif, de la dissémination de soi à laquelle expose cette rencontre »

« La judéité peut et doit être comprise comme un projet anti-identitaire, dans la mesure où nous pourrions dire qu’être juif suppose d’adopter une relation éthique au non-juif, qui ressort de la condition diasporique de la judéité pour laquelle vivre dans un monde pluriel, dans des conditions d’égalité demeure un idéal éthique et politique » (p. 182)

![[Archives du POC] 100eme anniversaire du Bund](https://upjb.be/wp-content/uploads/2025/12/UPJB_001_page-0001-218x150.jpg)

![[Edito #5] Honneur au « Choleim Aleikhem Kloub »](https://upjb.be/wp-content/uploads/2025/12/Import_illus-event_eleonore_INDD-6-218x150.png)